Leyenda del canto de Lamia

El original de este texto fue recogido en el libro

Lejona Anteiglesia Vizcaina,

de Jesús Basáñez

Editado por La Editorial Vizcaina en 1971

EL CANTO DE LAMIA,

por Antonio de Trueba

(A la señora doña Florentina Camaleño, de Santa Ana)

I

Amiga y señora mía: A usted que es aficionadísima a la noble tierra vascongada, cuyas sencillas costumbres simpatizan con la sencillez de su trato, de sus gustos y de su corazón; a usted que me honra y honra a mi familia y mis humildes escritos con su estimación; a usted en cuyos ojos siempre hay lágrimas para todos los infortunios, y en cuyo corazón siempre hay indulgencia para todas las faltas; a usted en quien he admirado siempre el modelo de las buenas hijas, de las buenas esposas y de las buenas madres; a usted voy a referir, lisa y llanamente, la leyenda del amor y los dolores de una madre, que he recogido en estas verdes y pacíficas orillas del Ibaizábal.

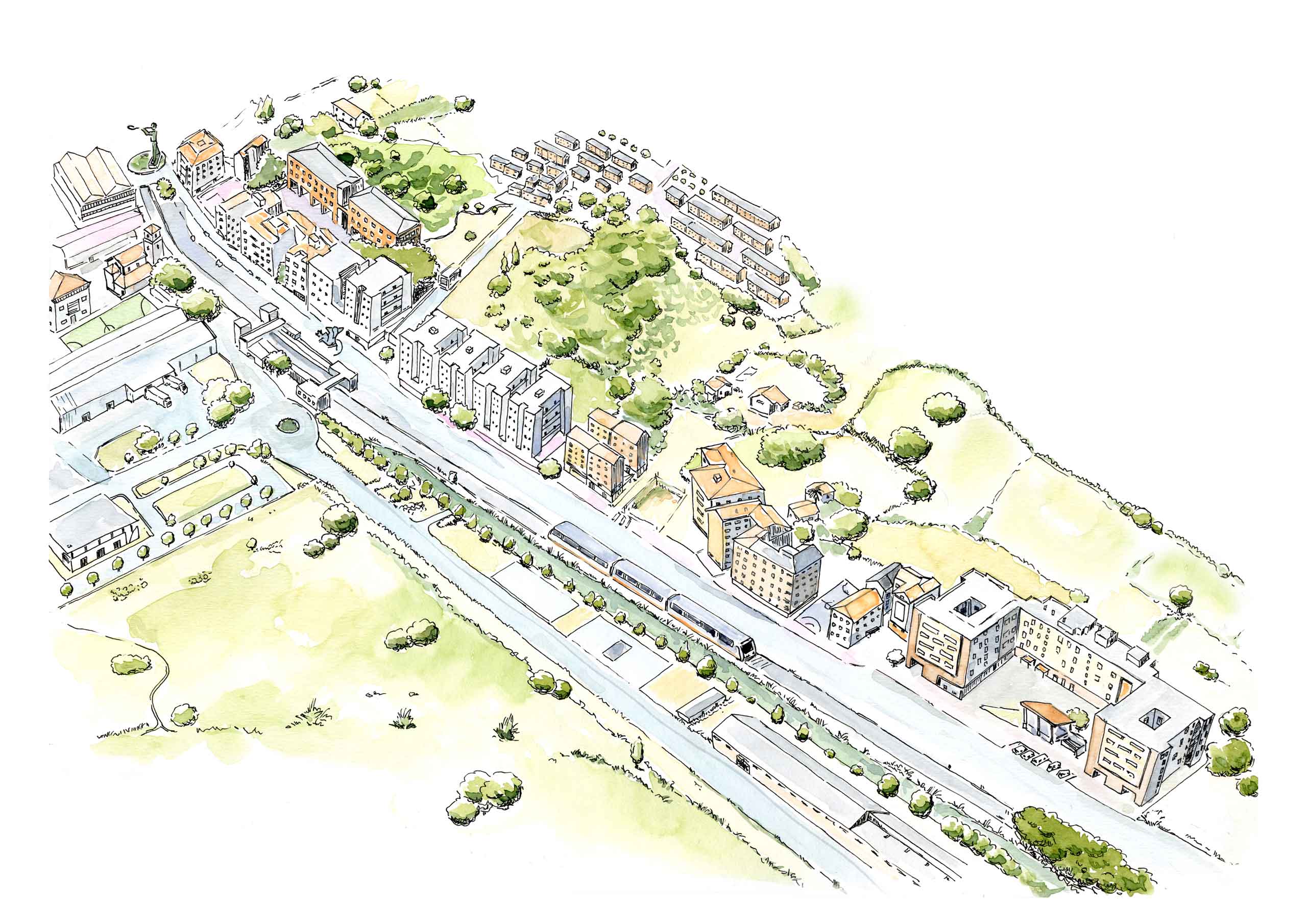

Corría el primer tercio del siglo XVII. Entonces las laderas de los montes que se alzan a una y otra orilla de nuestro valle, estaban cubiertas de espesas y frondosas arboledas que fueron desapareciendo durante la última guerra civil, y sobre todo después de la guerra, con motivo del gran incremento que tomó la construcción naval en nuestros astilleros de Zorroza, Deusto, La Salve y Ripa.

Cuando yo era niño, se extendían hermosos bosques de robles y castaños por las faldas meridionales de Archanda y Bérriz, que hoy están casi desnudas, y aun por el fondo del valle donde, a Dios gracias, han reemplazado a las antiguas arboledas adornos no menos bellos y mucho más útiles, cuales son multitud de hermosas quintas, caserías, huertas, jardines y establecimientos fabriles.

En la falda meridional del monte Bérriz, en un bosque de frondosos castaños, había en el primer tercio del siglo XVII una casa rodeada de unas cuantas fanegas de tierra labrantía. Aquella casería y la felicidad de sus moradores inspiró sin duda al pueblo una canta que oí por primera vez en aquellas praderas, y mal traducida al castellano, dice:

“Una heredad en un bosque

y una casa en la heredad,

y en la casa pan y amor,

¡Jesús, qué felicidad”

Sí, eran muy felices Martín y Prudencia, que así se llamaban los moradores de Aurrecoechea. Su amor tuvo principio en la santa ocupación del trabajo. Prudencia vivía en la casa de Aurrecoechea, cuya hacienda tenía que labrar por sí misma para sustentarse a sí propia y para sustentar a su madre, que era su única familia y estaba imposibilitada para el trabajo.

En otra casería cercana vivía Martín, que también tenía que labrar con sus propios brazos la hacienda paterna, único recurso que contaban él y sus padres, que eran ancianos y no podían ya trabajar.

Ciertos trabajos del labrador vizcaíno, tales como el de la layada, reclaman la unión de fuerzas de dos o más personas. Así es que casi nunca laya una sola, porque el labrador que no tiene en su familia quien le acompañe en este rudo trabajo y carece de medios para sufragar jornales, laya a trueque con aquél de sus vecinos que se halla en el mismo caso, es decir, que se reúnen y alternan layando un día en las heredades del uno, y otro en las heredades del otro.

Cuando llegaba la estación de la layada, que es aquélla en que comienza el cielo a vestirse de azul y los pájaros a cantar en los árboles y las flores a brotar en los endrinos de las estradas, Martín y Prudencia se reunían para layar a trueque, y en aquella ocupación, que no me pesa haber calificado de santa, porque trabajo santo es el del que riega la tierra con el sudor de su frente para que brote el sustento de la familia, en aquella ocupación nació y creció el purísimo y ardiente amor de los dos honrados y hermosos jóvenes.

Es más fácil comprender que explicar el dulce encanto que tendría para ellos el trabajo a que se entregaban a la par unidos de cuerpo y de corazón. Ambos perdieron casi a un mismo tiempo a sus padres, y a ambos parecía entonces haber quedado solos en el mundo; pero cuando Prudencia veía desde su ventana la casa de Martín, y desde la suya veía Martín la casa de Prudencia, a ambos sonreía la esperanza y ambos dejaban de creerse en el mundo solos.

Una hermosa mañana de primavera, Prudencia salió de su casa al mismo tiempo que Martín salía de la suya, y reuniéndose en la cuesta, bajaron juntos al llano y entraron en la iglesia de San Pedro de Deusto. Una hora después subían la cuesta asidos cariñosamente del brazo, y en vez de separarse allí para dirigirse cada uno a su casa, se dirigieron juntos a la de Prudencia, porque es de saber que el amor y la religión habían hecho bienes comunes de Prudencia y Martín las dos caserías.

Dos años vivieron Prudencia y Martín pobres de bienes, pero ricos de amor y felicidad, y entonces fue sin duda cuando algún versolari de las alturas de Goyerri o de los llanos de Olaveaga compuso la canta vascongada que he traducido.

Pero como en este mundo no es completa la felicidad, tampoco lo era la de Martín y Prudencia, porque muchas veces, cuando desde Aurrecoechea oían las campanas de Santa María de Begoña, decía Martín:

-Hemos de ir a mandar decir una misa a la Virgen para que el Señor nos dé por su intercesión lo único que nos hace falta.

-Sí, hemos de ir – contestaba Prudencia, encendiéndose su rostro de rubor y de alegría.

Lo que Martín y Prudencia creían hacerles falta era un hijo.

II

Martín y Prudencia estaban locos de alegría porque en el seno de la joven esposa alentaba el ser que ambos tanto habían deseado; pero aquella alegría duró muy poco: una tarde de otoño estaban ambos en el castañar, Martín subió en un altísimo castaño cuyas ramas apaleaba con una larga pértiga y Prudencia recogiendo en un cesto los erizos que Martín derribaba, erizos que enseñaban, reventando de orgullo, el rubio fruto de su seno, como Prudencia esperaba enseñar muy pronto el del suyo. De repente se oyó un prolongado crujido hacia el castaño donde estaba Martín, y éste cayó al suelo dando un grito de espanto al que siguió otro de Prudencia. Corrió ésta desolada en auxilio de su esposo, y atronó el castañar reclamando la ayuda de sus vecinos, que acudieron presurosos a dársela; pero todo fue inútil: Martín, de cuya caída era causa la rotura de la rama en que se apoyaba, había dejado de existir.

En la plenitud de su inmenso dolor, Prudencia oyó las campanas de Begoña que tocaban casualmente a muerto, y pidió a la Virgen que intercediese con el Señor para que le aliviase del triste peso de la vida; pero acordándose del fruto de su bendito amor, se arrepintió inmediatamente de aquel arranque de desesperación y exclamó:

-No, no Señora, no escuchéis mi culpable súplica: necesito la vida para consagrársela a la inocente criatura que se agita en mis entrañas.

Dos meses después, Prudencia dio a luz un hermoso niño que vino al mundo causando a su madre, por espacio de muchos días, dolores tan acerbos que apenas se comprende cómo pudo resistirlos la naturaleza humana.

Dicen que hay países donde las mujeres paren y crían a sus hijos casi sin dolor, y que a esto es debido el poco amor que en tales países tienen las madres a los hijos. Si es verdad que el amor de las madres a los hijos guarda proporción con los dolores maternales, el amor de Prudencia a su hijo debía ser inmenso.

Ocho años contaba ya Ignacio, nombre que llevaba el hijo de Prudencia en memoria del santo caballero de Loyola, y ocho años hacía que la vida de su pobre madre era una cadena no interrumpida de angustias y sacrificios para conservar la existencia de aquella criatura que nació vacilando entre la vida y la muerte, y había al fin triunfado de ésta, merced a los cuidados maternales.

-¡Espanta considerar lo que ese hijo te ha costado! – decía a Prudencia la piadosa ermitaña de San Bartolomé de Bérriz -. Si hijo hay en el mundo que esté obligado a querer a su madre, ése es el tuyo.

A la pobre Prudencia se le saltaban las lágrimas al oír esto. ¿Era que su hijo no la quería todo lo que su amor y sus sacrificios reclamaban? ¡Ay, así era! Pocas son las madres que no tienen derecho a llamar ingratos a sus hijos. Pocos son los hijos que después de haber perdido a su madre no tienen en el fondo de su corazón el remordimiento de no haberla amado todo lo que merecía.

Ignacio parecía mirar con indiferencia el amor y la tierna solicitud de su madre, a la que trataba con despego, que si en la irreflexiva edad de ocho años no era culpable, al menos hacía temer que la ingratitud y la frialdad de corazón fuesen siempre la moneda con que a Prudencia pagase su hijo su amor y sus sacrificios maternales. Hasta los siete años el niño se había criado siempre débil y enfermizo, pero al llegar a esta edad empezó a mejorar notablemente, y un año después era uno de los niños más sanos y robustos que traveseaban en la ribera del lbaizábal. Sí, en la ribera del lbaizábal y no en los altos de Goyerri era donde se le encontraba a todas horas del día contra la voluntad de su madre, que temía que le sucediese alguna desgracia en el río y se oponía en vano a que bajase a la ribera.

Quería Prudencia que su hijo se encariñase con la casa paterna, con las heredades y las arboledas que rodeaban a ésta, y con las ocupaciones de sus padres; pero el agua, los barcos y los marineros eran el amor de los amores para el niño; no había para él campo más hermoso que una gran extensión de agua, ni morada más bella y cómoda que una nave, ni sociedad más grata que la de los rudos marinos curtidos y envejecidos en las luchas con las tempestades y los piratas. Cuando su madre bajaba a buscarle a Olaveaga o Zorrozaurre, siempre le encontraba manejando el remo en un botecillo, trepando a la cofa de algún buque, en la cubierta de alguno de éstos, o en la ahumada taberna donde se solazaba la marinería, embelesado con el relato de las aventuras de los marinos.

Si grandes penas había costado a Prudencia la crianza de su hijo, no era menor la que le costaba aquella ardiente afición del niño a la marinería. La ambición de una madre no puede consentir en que su hijo abandone el hogar paterno y pase la vida en la soledad y el constante peligro de los mares. Ya he dicho cuál era la ambición de Prudencia: ver a su hijo perpetuamente a su lado, cultivando los campos regados con el sudor paterno, y alegrando el hogar donde tantas lágrimas habían derramado por él. Tenía ya Ignacio doce años y, gracias, no a su aplicación, sino a su natural inteligencia y a los constantes esfuerzos de su madre para que asistiera a la escuela, sabía leer y escribir medianamente. En las veladas de invierno, empeñábase su madre en que leyese en alta voz libros piadosos o libros en que se historiaban las glorias de la patria; pero lo único que Ignacio quería leer era una fantástica relación de los viajes de Colón, Elcano y otros navegantes, y algunos romances en que para solaz y extravío del vulgo se fantaseaban increíbles aventuras marinas que exaltaban la imaginación de aquella pobre criatura, que parecía haber venido al mundo sólo para perpetuo tormento de su tierna madre. Las exageradas y romancescas narraciones con que le embobaban diariamente los marinos, pintándole cosa muy fácil el descubrimiento y conquista de Jaujas y Eldorados, completaban en la imaginación de Ignacio el pernicioso efecto de aquellas lecturas.

Como le recordase un día su madre que se hallaba ya en edad de acompañarla asiduamente en el trabajo de las heredades y en el cuidado del ganado, Ignacio contestó lo que su madre temía hacía tiempo: que aborrecía la vida del labrador y estaba firmemente resuelto a dedicarse a la marinería. En vano trató Prudencia de disuadir a su hijo de aquella resolución: su hijo insistió en ella y pasaron años y años e Ignacio cumplió veinte decidido como nunca a trocar la pacífica vida que le ofrecían las arboledas de monte Bérriz por la vida turbulenta que le ofrecían las soledades del Océano. El amor de Prudencia a su hijo, lejos de entibiarse con la mala correspondencia que en ésta hallaba, era cada vez más ardiente, más profundo, más acendrado, más inquebrantable. Prudencia sólo vivía para amar a Dios y a su hijo. Si algún amor maternal ha merecido el nombre de idolatría o locura, ese amor era el de aquella pobre madre.

III

Los ruegos y las lágrimas de Prudencia no habían bastado para que Ignacio abandonase su resolución de lanzarse al Océano: después de algunas cortas navegaciones por el mar Cantábrico, navegaciones que sólo por cortísimo tiempo privaban a Prudencia de la compañía de su hijo, sin la cual no podía vivir, Ignacio subió un día de la ribera dando a su madre la tristísima noticia de que estaba resuelto a emprender una navegación de algunos meses. Y no fue ésta la única resolución que aquel día puso en noticia de su desconsolada madre: uníase a ella la de vender la casa y la hacienda donde había nacido y vivido su padre hasta que pasó a vivir en Aurrecoechea, para comprar con su producto una linda y velera navecilla que estaba de venta en las aguas de Zorrozaurre. A las lágrimas y súplicas de su madre para que desistiese de aquella resolución, opuso Ignacio su constante argumento de que, si estaba de Dios que había de morir desgraciadamente, lo mismo moriría en tierra que en mar, como sucedió a su padre que encontró la muerte desastrosa en los tranquilos castañares de Goyerri.

Prudencia luchó larga y dolorosamente antes de consentir en el proyecto de su hijo; pero quedó vencida en la lucha, y lo más singular es que, aunque comprendía la indigna conducta de aquel hijo, que vendía la casa paterna y sumía a su madre en un piélago inmenso de dolor sólo por satisfacer su insensato capricho, su amor de madre, lejos de debilitarse, se fortaleció más y más con las lágrimas, como siempre había sucedido.

Algunos días después, Ignacio, radiante de alegría y orgullo, dirigía las maniobras de la tripulación de su nave, que se preparaba a abandonar las tranquilas aguas del Ibaizábal, en tanto que su madre lloraba sin consuelo en el cercano muelle donde momentos antes, al separarse de ella para trasladarse al buque, su hijo le había dado un frío abrazo acompañado de estas no menos frías palabras:

-Ea, basta de lloriqueo y hasta dentro de seis meses.

La nave partió lentamente impulsada sólo por el viento, porque ¡cómo, armador y maestre que se creía ya un héroe como Elcano y Machín de Munguía, había de descender al vulgar recurso de la sirga! Prudencia no apartaba de ella sus ojos casi cegados por el llanto, esperando la última mirada y la última señal de despedida de su hijo; pero su hijo desapareció tras el monte del Sepulcro sin acordarse de volver los ojos a su desconsolada madre.

Por aquellos tiempos no eran como hoy hermosos vergeles las llanuras de Elorrieta y Zorrozaurre, que se extienden a la derecha de Ibaizábal desde el pie meridional del monte Sepulcro hasta el blanco y populoso barrio de Olaveaga, que entonces constaba sólo de una docena de casas, y las que hoy son fructíferas heredades y huertas salpicadas de alegres caserías, eran estériles juncales, a donde penetraban las mareas. Con el corazón desgarrado atravesó Prudencia las junqueras y subió lentamente las cuestas de Goyerri, dirigiendo a cada instante la vista hacia el Noroeste en busca de la nave en que se alejaba su hijo. Al llegar al castañar de Aurrecoechea buscó, como siempre que pasaba por aquel sitio, un alto castaño en cuyo tronco se veía clavada una tosca cruz de madera; pero en vez de detenerse sólo un instante delante de aquella cruz para derramar una lágrima y rezar un Padrenuestro, que era lo que solía hacer, se arrodilló al pie del castaño y regó con su llanto la tierra regada con la sangre de su esposo, a quien no llamo desventurado pues era más dichoso que Prudencia. La tierra regada con la sangre de Martín estaba a la sazón cubierta de florecitas, cuyo color azul parecía recordar la Jerusalén celeste, donde el Señor guarda inefables alegrías para los tristes de la tierra. «Bienaventurados los que creen», ha dicho el Señor; Prudencia que creía, depositó allí sus dolores, en el seno de un ser invisible, y cuando se levantó para proseguir su camino hacia el triste solitario hogar, parecía ya completamente consolada y libre de aquel horrible peso. Al acercarse a su casa dirigió por última vez la vista hacia el Noroeste. El sol, que se ocultaba tras los montes encartados, bañaba de vivísima luz el turbulento piélago que se extiende entre el Cabo Lucero y el Cabo Villano, y a beneficio de aquel clarísimo resplandor Prudencia distinguió y conoció la nave de su hijo; y fijos constantemente los ojos a ella, permaneció allí inmóvil hasta que la vio desaparecer entre las brumas del horizonte. ¡Ay!, tal vez Dios hizo creer a la pobre madre que, desde aquella nave a su vez, unos ojos anublados de lágrimas buscaban en los castañares de Béniz la blanca casería de Aurrecoechea.

IV

La llanura que hoy conocemos con el nombre de Playa de Lamiaco, conocíase a principios del siglo XVII con el nombre de Junqueras de Ondiz. Ondiz se llama esa alegre aldeíta que se asienta en las verdes colinas que dominan a Lamiaco, y en esa aldeíta fue donde un anciano me contó la triste historia de Prudencia mientras que, con su pipa en la boca, apacentaba el ganado en las herbosas lindes de su heredad.

Lo mismo en la lengua vascongada que en la castellana, tiene el nombre de Lamia una de las fantásticas creaciones del vulgo. Lamia es una especie de hada acuática que se diferencia de la Sirena en que ésta sólo vive en los mares y su cántico atrae a los hombres para perderlos, y aquélla vive en los mares y en los ríos y su canto atrae a los hombres para hacerlos dichosos. A las junqueras o playas de Ondiz diósele el nombre vascongado de Lamiaco-playa, que literalmente traducido equivale a «playa de Lamia». El traducir, pues, «playa de Lamiaco» es un barbarismo, pues se conserva la posposición vascongada «co» además de la preposición castellana «de» que tiene la misma equivalencia. Pero, ¿por qué se llamó a la playa de Ondiz, Lamiaco-playa? Más adelante lo sabremos. Ahora sólo debo añadir que en el siglo XVII aquellas llanuras, hoy ya convertidas en fructíferas vegas que, dentro de algunos años, gracias al genio industrial y aun al patriotismo de sus actuales dueños, competirán con las mejores de Vizcaya; aquellas llanuras, repito, eran espesísimos y lóbregos juncales que la fantástica imaginación popular poblaba de monstruos marinos y espíritus errantes. Cuando el célebre y aun pudiera decirse glorioso Consulado de Bilbao, cuya jurisdicción se extendía desde Bayona a Bilbao, construyó los magníficos muelles de dos leguas, que hoy el gobierno central deja desmoronar, aunque las naves y mercaderías cuya entrada facilitan, le producen cada año cerca de treinta millones de reales (cerca de dos años se han necesitado para que se procediese a reparar un trocito de muelle que se hundió en Olaveaga y otro que se hundió en Portugalete; buena voluntad no le falta al gobierno pero éstos son los tristes efectos de la centralización y su hijo el expedienteo), cuando el Consulado, pues, construyó los muelles, dejaron de penetrar las mareas en aquellas llanuras y el pavoroso misterio de los juncales fue desapareciendo.

Pero no olvidemos a Prudencia. Cerca de seis meses hacía que había partido Ignacio y la pobre madre no había tenido noticia alguna de él. En vano bajaba todos los días a Olaveaga y Zorrozaurre a preguntar por su hijo a los marinos que volvían de América. Ninguno le daba razón de Ignacio ni de su nave. Sin embargo, no había terminado el plazo de seis meses que Ignacio había señalado para su vuelta y Prudencia esperaba.

-Si su hijo no vuelve -decía la ermitaña de San Bartolomé- ¿qué va a ser, Dios mío, de la pobre Prudencia, que sólo vive porque espera que su hijo ha de volver?

Prudencia tomaba todos los días aquella estrada que, partiendo de la planicie de Aurrecoechea, costea la falda meridional del monte Bérriz y termina en aquella cima que es ya célebre en nuestra historia moderna con el nombre de Banderas. Pasábase allí horas y horas con la vista fija en el Océano, esperando siempre que apareciese en aquellas móviles llanuras la nave de su hijo que estaba segura de no confundir con ninguna otra; pero la nave de Ignacio no aparecía entre tantas como diariamente rompían aquel terrible cordón de irritadas olas que se extiende desde las rocas de Algorta a las de Santurce. Su esperanza empezó a declinar cuando se cumplieron los seis meses de la partida de Ignacio sin que éste hubiese tornado. Prudencia continuaba subiendo todos los días al pináculo de Bérriz y descendiendo con un nuevo desengaño. En la misma proporción que la pobre madre iba perdiendo la esperanza, iba perdiendo la vida, porque para ella la esperanza y la vida eran una misma cosa.

Una tarde se hallaba en el pináculo de Bérriz, con la vista fija, como siempre, en la mar lejana. El sol poniente inundaba de luz el golfo que se extiende entre los cabos Lucero y Villano, lo mismo que cuando la nave de Ignacio atravesó aquel golfo. De repente apareció una blanca vela en la llanura marina iluminada por el sol, y Prudencia, exhalando un grito de alegría, descendió por la ladera occidental de Bérriz al monte del Sepulcro; vadeó el Asúa por un alto y estrecho puente de madera construido a tiro de arcabuz de la sombría torre de Luchana, atravesó la llanura de los peñascales de Axpe y entró en las Junqueras de Ondiz en el momento en que la nave a cuyo encuentro corría, salvaba la barra de Santurce.

Prudencia perdió de vista a la nave por efecto de las ondulaciones del terreno por donde caminaba, pero siguió caminando, caminando por la playa, a la sazón enjuta, porque estaba baja la marea. Su corazón latía con violencia, su respiración era agitada y penosa y se había apoderado de su alma una ansiedad semejante a la que, al abrirse la puerta de su calabozo, siente el pobre preso a quien han dicho que el primero que penetre por ella ha de anunciarle la libertad o la muerte.

Al salir de una hondonada, hallóse de repente junto a la ansiada nave, y dando un grito de inmenso dolor, cayó al suelo sin conocimiento como herida por un rayo. Su corazón y sus ojos la habían engañado: aquella nave no era la de Ignacio.

Pasados algunos instantes, recobró el conocimiento y haciendo un esfuerzo supremo, tomó Ibaizábal arriba lenta y tristemente como el que ha perdido ya la última esperanza que le quedaba en la tierra. Cuando llegó a Aurrecoechea era ya muy entrada la noche, y cuando el reloj de los Redentores de Burceña daba las doce, el alma de Prudencia se remontaba al cielo.

V

Más arriba de Aurrecoechea, casi en la loma del monte, existía una antiquísima ermita consagrada al apóstol San Bartolomé, y por los años de 1379 se constituyeron allí en vida monástica unos piadosos ancianos que deseaban consagrarse a la oración y al amparo de los viajeros que atravesaban aquellas alturas entonces despobladas y cubiertas de espesos bosques donde abundaban las fieras.

En 1429 el eremitorio de Bérriz se erigió en convento de religiosos agustinos, y hacia 1515 su comunidad se trasladó a las cercanías de Bilbao, donde el piadoso caballero Tristán de Leguizamón le proporcionó terreno donde fundar su nueva casa y templo.

Un siglo después, es decir, en la primera mitad del siglo XVII, cuidaba de la ermita de San Bartolomé de Bérriz, que ha subsistido casi hasta nuestros tiempos, una santa mujer que más de una vez participó de los dolores de Prudencia y ayudó a ésta con sus piadosos consejos. La ermitaña de Bérriz, con cuyo nombre se conocía a aquella sierva de Dios, gozaba gran fama de santidad fundada en su piedad y en la frecuencia con que el Señor iluminaba su espíritu revelándole lo por venir.

En el momento en que expiraba Prudencia, la ermitaña de Bérriz que oraba ante el altar del santo apóstol, tuvo una singular visión. El humilde templo de San Bartolomé desapareció de su vista, ante la cual se mostraron abiertas las puertas del Cielo. Prudencia, circundada de luz, acompañada de una legión de bienaventuradas madres a quienes el amor y los sacrificios maternales habían valido la aureola de las santas, llegaba al pie del trono del Señor, que habló así a la nueva escogida:

– Santa fuiste como hija, como esposa y como madre, y he aquí que si mucho amaste y padeciste en la tierra, mucha y perdurable gloria tendrás en el Cielo.

– ¡Gracias, Señor! – exclamó Prudencia sonriendo de inefable gozo, al mismo tiempo que en sus ojos asomaba una lágrima.

– ¿Por ventura no consideras bastante recompensados tus dolores?

– ¡Oh, Señor, sí!

-Pues, ¿por qué brilla una lágrima en tus ojos?

-Señor, queda aún en mí un átomo de la débil naturaleza humana, y pienso que si torna mi hijo a las playas nativas ya nadie le esperará en ellas.

-Yo que soy el que todo lo puede, completaré tu gloria disipando tu último dolor. Despréndase ese átomo humano de naturaleza celeste, y animado por el santo amor de madre, torna a las playas de Ondiz.

Al hablar así el Señor, los ojos de Prudencia, libres ya de su última lágrima, brillaron de celeste alegría, porque Prudencia era ya la bienaventurada y no la madre.

Y en aquel instante la singular visión se ocultó a la vista de la ermitaña de San Bartolomé.

Poco tiempo después empezó a darse el nombre de Lamiaco-playa a las Junqueras de Ondiz en cuya espesura empezó a oírse el dulcísimo y singular canto de Lamia que aún se oye y seguirá oyéndose mientras se alejen de la patria hijos de esta noble tierra.

El canto de Lamia resuena siempre que abandona las aguas del lbaizábal, para surcar las del Océano, algún buque en que se aleja de estas montañas algún hijo de ellas. Todas las armonías de la patria, realzadas y embellecidas por la garganta de un ángel, se resumen en él: allí la melodía del silbo y el tamboril que alegra nuestros valles; allí las canciones con que nuestras madres nos arrullaron en la cuna; allí los «zanzañas», los «ijujac», el «ujuju» y el «cariyi» con que nuestros montañeses hacen correr de monte en monte y de valle en valle sus alertas sus retos, sus alegrías marciales y sus amores; allí el canto de las carretas y el ruido de las tolvas de los molinos y de los mazos de las ferrerías, que son el «aquí estoy» de la industria; allí el repique de nuestras campanas; allí los mil distintos y alegres rumores que alborozan los campos donde se celebran nuestras romerías; allí el canto de nuestras aves; hasta el rumor de la brisa que suspira en nuestras arboledas y el bramido de las olas que se estrellan en nuestras costas; allí, en fin, todas las armonías, todos los cantos, todos los rumores, todos los ruidos que constituyen el aliento y la voz de la vida vascongada.

Y este canto es tan dulce y seductor, que oídos que le oyen jamás lo olvidan, y corazón que latió al oírle, jamás deja de latir por la patria a donde ansían perpetuamente tornar los que están lejos de ella, porque jamás deja de resonar en su oído el canto de Lamia.

Andando el tiempo, la casa en que Ignacio vino al mundo y donde hizo derramar a su madre tantas lágrimas, se convirtió en un convento de capuchinos trinitarios, cuyas tristes ruinas veo desde la estancia en que escribo; y se sabe que el venerable Fray Matías de Marquina, primer superior de aquella santa casa, solía aplicar el sacrificio de la Misa por la salvación del hijo de Prudencia.

En cuanto al hijo de Prudencia, no ha tornado ni tornará a las playas nativas porque Dios, cuya justicia tiene premios para todo lo bueno y castigos para todo lo malo, no da al monstruo que desconoce el amor filial, la felicidad más dulce de la tierra, que es tornar a la patria después de haber suspirado por ella en el destierro.